Краснодону - 110 лет! Как строился и развивался город

Нашему любимому Краснодону исполняется 110 лет со дня основания. А как же он строился, как развивался, и насколько интересна его история, мало кто знает. Давайте же окунемся в прошлое нашего города.

Как все начиналось…

Еще в 1910 году началась промышленная разработка угля на землях, принадлежавших богатым казакам, – Сорокино, Грачевник, Фомовка, Гавриловка (район нынешней Первомайки), Гундоровская станица области Войска Донского. Первые поселенцы занимались земледелием, животноводством, различными ремеслами. Среди них были мастеровые разных профессий: плотники, печники, каменщики, дельцы кирпича, черепицы, шорники.

В конце XIX века на хуторе Сорокино открыто двухклассное приходское училище (5 классов для мальчиков) и церковно-приходская школа (3 класса для девочек). Действовало потребительское товарищество, работали паровая и водяная мельницы. На большой площади, где сегодня троллейбусное кольцо, был рынок. Власть на хуторе осуществляло хуторское атаманское правление под руководством урядника Кондратова. В казачестве были люди разных национальностей, но все верующие, православные. Поэтому одновременно со строительством крупного населенного пункта начиналось и строительство церкви. На хуторе Сорокино была своя Свято-Кирилло-Мефодиевская церковь, построенная из дерева талантливыми мастерами братьями Мироновыми в 1893 году. Еще ранее, в 1885 году, была воздвигнута Георгиевская церковь в Великом Суходоле. В 1870 году в Таловом возведена церковь Вознесения. В 1862 году местный помещик, полковник Краснянский, на свои средства построил деревянную церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Нижней Краснянке (ныне – Великий Лог).

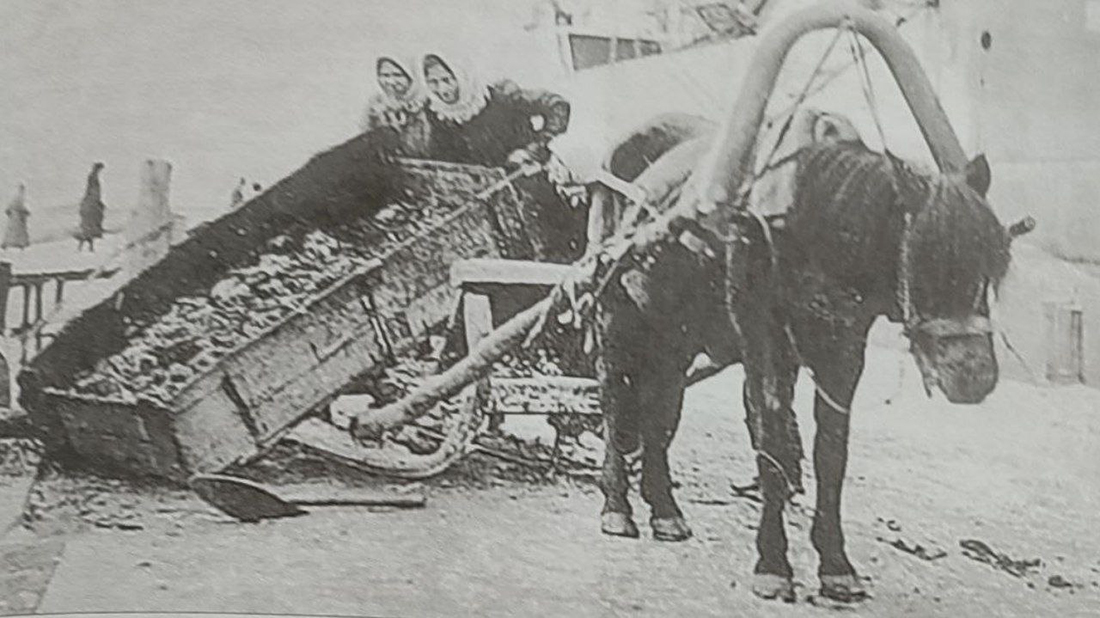

1944 год. Так производили погрузку угля в железнодорожные вагоны. На шахтах Краснодона в то время работало до 80% женщин

1944 год. Так производили погрузку угля в железнодорожные вагоны. На шахтах Краснодона в то время работало до 80% женщин

Так как наш край богат залежами угля, представители акционерных обществ Урало-Кавказской и Московско-Казанской железных дорог, торговые дома, отдельные предприниматели на разные сроки брали в аренду земельные участки с условием разведки и освоения угольных месторождений. На руднике, состоявшем из ряда шахт, № 1,2,5 «Сорокино», «Чурилино», «Мешковская», заложенных вблизи хутора Сорокино, который возник в XVII веке, первый уголь выдали на-гора в 1914 году, это и является датой основания города. На шахтах в те годы работали обнищавшие крестьяне из Екатеринославской, Курской, Воронежской, Орловской и Тамбовской губерний. Среди горняков было немало татар и представителей других национальностей. Еще раньше, в 1910 году, был создан рудник «Екатеринодон», находившийся на границе Екатеринославской губернии и области Войска Донского. Рудник быстро рос и развивался, в 1916 году на руднике насчитывалось 776 шахтеров, на хуторе Сорокино в то время проживали 3105 человек. Все работы по добыче угля и прохождению горных выработок производились вручную. На руднике было всего четыре углепромышленных машины, два конных привода и шесть паровых насосов. Из-за отсутствия вентиляционных установок в выработках и забоях шахтеры задыхались от угольной пыли и газов. Плохое качество крепежного леса часто приводило к обвалам и гибели людей. Постоянно подвергались опасности углекопы, которые по 12 часов в сутки обушком рубили «черное золото», а саночники, обливаясь потом, ползком тянули к шахтеру 13-пудовый груз. Дневной заработок забойщика не превышал 1 рубля и 20 копеек; коногоны, саночники, загонщики, лампоносы получали от 50 копеек до 1 рубля, а рабочие по погрузке угля в железнодорожные вагоны или трудившиеся на отгребании породы – по 30 копеек. Но и эти заработки шахтовладельцы путем штрафов срезали почти вдвое. Денег не хватало даже на полуголодное существование, так как в связи с Первой мировой войной цены на продукты первой необходимости стремительно росли.

Невыносимые условия труда и быта порождали в среде шахтеров ненависть к эксплуататорам и самодержавию. Революционную работу среди горняков проводил активный участник революционных событий 1905–1907 годов на Орловщине большевик Быков. Он приехал в Сорокино в 1908 году и устроился разъездным продавцом у местного торговца. В 1916 году он устроился кладовщиком на технический склад Сорокинского рудника. Вокруг Быкова к 1917 году объединилась группа революционно настроенных рабочих и казачьей бедноты. Они проводили революционную агитацию среди рабочих и беднейшего казачества, разоблачали грабительский антинародный характер империалистической войны, в которую втянуло страну царское правительство, разъясняли цели и задачи партии большевиков.

Получив известие о Февральской буржуазно-демократической революции и свержении царя, шахтеры Сорокинского рудника собрались на митинг. В марте 1917 года на руднике был избран Совет рабочих депутатов, в который вошли большевики Быков, Дорошев, Вишневский и Исаев. 29 марта 1917 года Сорокинский Совет, работающий под его руководством, добился установления восьмичасового рабочего дня, боролся за улучшение условий труда горняков. В 1917 году в поселке открылась первая школа. Медицинское обслуживание обеспечивали три шахтных медпункта, в которых трудились восемь врачей и 16 фельдшеров.

Не обошла наш край и гражданская война. По ее окончании разрушенные шахты были восстановили и модернизировали, начали строительство новых. Полным ходом развернулись работы по восстановлению разрушенного хозяйства. Советское государство выделяло немало средств на жилищное строительство. В 1925 году в поселке Сорокино, являвшемся с 1920 года центром одноименного района, было сооружено 28 двухквартирных домов, а в следующем началось строительство еще 30 таких домов и пяти общежитий. На руднике действовали амбулатория и три шахтных медпункта, где работали восемь врачей и 14 фельдшеров. В конце ноября 1917 года в поселке открылась начальная школа. Большое внимание уделялось ликвидации неграмотности среди взрослого населения. К работе в школах ликбеза привлекались учителя, а также все грамотные члены партии профсоюза и комсомола. В декабре 1924 года методом народной стройки было закончено сооружение рабочего клуба им. Ленина. При клубе партийная ячейка организовала лекторское бюро и бюро агитаторов. Работали хоровой и музыкальный кружки, выпускались световая и «живая» газеты, проводились вечера вопросов-ответов, доклады на политические темы, лекции по природоведению и медицине.

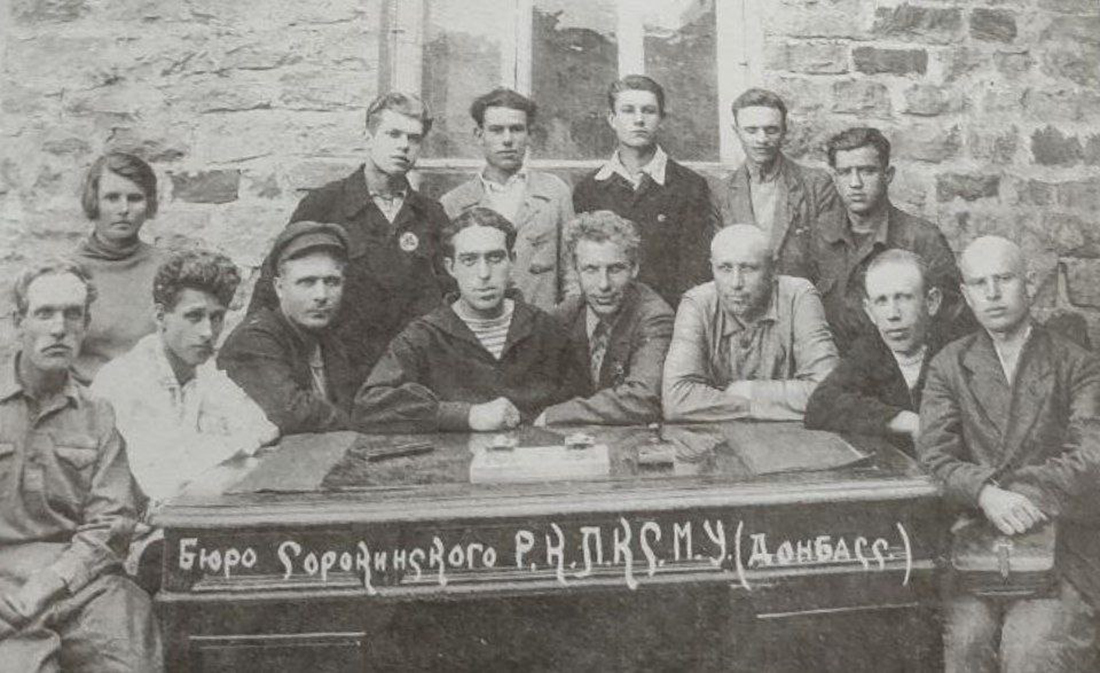

Бюро Сорокинского райкома комсомола, 1934 год

Бюро Сорокинского райкома комсомола, 1934 год

К 1935 году трест «Сорокинуголь» объединял 25 шахт, накануне войны их было уже свыше 40. Указом Президиума Верховного Совета Украины от 28 октября 1938 года поселок Сорокино был отнесен к категории городов и переименован в Краснодон. К этому времени в нем проживало 22 220 человек. Вокруг города возникло несколько поселков городского типа: Краснодон, Первомайка, Изварино, Урало-Кавказ и другие. Еще в конце 20-х годов на пустыре был разбит парк и несколько скверов, активно велось жилищное строительство. Открылось несколько магазинов, мастерских бытового обслуживания, банно-прачечный комбинат. Поднялись корпуса новой больницы. Построены здания трех школ, трех горнопромышленных училищ, клуба им. Горького. Перед войной в городе и на шахтах работали три больницы на 328 коек, санстанция, две поликлиники, две детские консультации, восемь амбулаторий, 10 медпунктов, 13 детских яслей на 564 места. Много сил и энергии отдавал охране здоровья трудящихся врач Николай Павлович Космодемьянский, впоследствии заслуженный врач Украинской ССР.

В 1940 году в Краснодоне и шахтерских поселках было 15 средних, семилетних и начальных школ. В школах города обучалось четыре тысячи детей, работало около 200 учителей. Культурное обслуживание шахтеров осуществляли 15 клубов и 40 библиотек с книжным фондом свыше 100 тысяч экземпляров. В работе многочисленных кружков: художественной самодеятельности драматических, хоровых, музыкальных, литературных и других – участвовало свыше 1,4 тысячи человек.

Тяжелое военное время

В период фашистской оккупации (с 20 июля 1942 года по 14 февраля 1943 года) в городе действовала всемирно известная подпольная молодежная организация «Молодая гвардия». Молодогвардейцы проводили антифашистскую пропаганду, писали и распространяли листовки, освобождали военнопленных, саботировали мероприятия оккупационных властей по восстановлению и пуску шахт, сожгли вражескую биржу труда и тем самым спасли от угона в Германию две тысячи юношей и девушек города и района. Предательство прервало деятельность «Молодой гвардии». Большинство подпольщиков были схвачены, казнены фашистами и заживо сброшены в шурф шахты №5. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года звание Героя Советского Союза было присвоено Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину и Любови Шевцовой. Позже, в 1990 году этой высокой награды был удостоен и командир молодогвардейцев Иван Туркенич. А 22 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России еще одному подпольщику – Виктору Третьякевичу, чье имя было очищено от клейма предателя.

После освобождения города по инициативе краснодонцев были собраны средства на танковую колонну «Молодая гвардия» и авиаэскадрилью «Герои Краснодона». 1 мая 1944 года в доме, где жил Олег Кошевой, был открыт первый музей «Молодая гвардия». Его директором стал молодогвардеец Анатолий Лопухов. В 1970 году на средства молодежи Советского Союза было построено отдельное здание музея. В 1982 году за большую работу по патриотическому и интернациональному воспитанию подрастающего поколения музей «Молодая гвардия» был награжден Орденом Дружбы народов.

В день вручения музею правительственной награды на месте казни подпольщиков был открыт мемориальный комплекс «Непокоренные».

Краснодонский музей «Молодая гвардия» Ордена Дружбы народов посетили свыше 12 миллионов человек из 130 зарубежных государств. Город чтит своих героев, именно поэтому символом Краснодона, его визитной карточкой справедливо считают открытый в 1954 году памятник «Клятва», авторами которого стали В.Агибалов, В.Мухин, В.Федченко и архитектор А.Сидоренко – заслуженные деятели искусств Украины. Завершением архитектурного ансамбля площади Молодая гвардия стала братская могила молодогвардейцев и стела «Скорбящая мать». В память о юных земляках 9 Мая 1965 года был зажжен Вечный огонь.

В 1946 году о Краснодоне и его героях-молодогвардейцах Александр Фадеев написал роман «Молодая гвардия», режиссер Сергей Герасимов в 1948 году снял двухсерийный художественный фильм «Молодая гвардия». В 1968 году Орденом Красного Знамени была награждена городская комсомольская организация, в 1971 Орденом Знак Почета – средняя школа №1 им. А.М. Горького, в которой учились молодогвардейцы. И спустя годы не меркнет людская память – 30 мая 2008 года в поселке Краснодон, где действовала подпольная группа, на месте захоронения 13 молодогвардейцев и военных летчиков, умерших от ран в госпитале, был открыт величественный мемориал «Бессмертие», сотворил его скульптор – заслуженный художник Украины, лауреат Российской премии им. М.А. Шолохова Н. Можаев.

А. И. Земнухова с экскурсантами, 1966 год

А. И. Земнухова с экскурсантами, 1966 год

В годы Великой Отечественной войны краснодонцы самоотверженно защищали Родину. За героизм и мужество, проявленные на передовой и в тылу врага, свыше шести тысяч наших земляков были награждены орденами и медалями, восемнадцать человек удостоены звания Героя Советского Союза.

Свыше 6,5 тысячи человек, погибших при освобождении Краснодона, похоронены в 36 братских могилах на Краснодонской земле. Мы, живущие сегодня, не вправе забывать о совершенном подвиге во имя свободы своей Родины.

Наша гордость – шахтерское дело!

Краснодон – город шахтерских рекордов и традиций. И это не просто слова. В числе ярких примеров – мамаевское движение (шахта №2 «Северная»). Бригада забойщиков Николая Яковлевича Мамая обратилась к горнякам Донбасса с призывом начать соревнование за ежедневное перевыполнение сменных норм каждым горняком не менее, чем на одну тонну. Патриотичный призыв был подхвачен не только угольщиками, но и работниками всех областей народного хозяйства страны. В 1962 году на шахте «Ореховская» зародилось движение по зачислению молодогвардейцев в трудовые коллективы, эту идею подхватили молодые рабочие на всей территории Советского Союза. Проводя промышленное испытание стволопроходческого комбайна ПД-2 на шахте «Самсоновская-Западная», бригада проходчиков М.В. Чорноволова в январе 1971 года за 31 рабочий день прошла 177,5 погонных метра ствола и установила мировой рекорд производительности труда. В 1976 году первый миллион тонн угля выдала бригада А.Я. Колесникова на шахте «Молодогвардейская». За самоотверженный труд одиннадцати краснодонцам в разные годы было присвоено звание Героя Социалистического Труда: А.В. Лазюку, В.И. Иванчикову, Н.Я. Мамаю, В.А. Дрыженко и А.Я. Колесникову. В 2005 году Героем Украины стал горный мастер М. Дорошко (ш/у «Суходольское-Восточное»).

В Краснодоне прошли детские годы известного композитора и аранжировщика, преподавателя Московской консерватории, автора четырех опер, симфонии, балета, оратории, музыки ко многим российским художественным фильмам («Дневной дозор», «Ночной дозор», «Ленинград», «Ирония судьбы. Продолжение», «Карнавальная ночь-2», «Обитаемый остров» и многие другие) Юрия Потеенко. В Краснодоне жил и творил донецкий поэт П.Беспощадный, начинала писать стихи поэтесса О.Холошенко – член Союза писателей СССР. Из Краснодона пошли в большую науку Ю.Г. Лысенко – академик Донецкого национального университета, В.А. Забродский – доктор экономических наук, профессор, работал в Харьковском национальном университете, академик А.А. Лузан, который вместе с профессором М.Д. Аптекарем стоял у истоков высшего образования в Краснодоне.

Краснодон – это симфония памяти. Обелисками и памятными знаками повествует краснодонцам и гостям города о своем героическом прошлом.

Екатерина Краснова по материалам музея «Молодая гвардия»

***

Больше новостей — в Telegram-канале «Твой город»

Cледите за главными новостями ЛНР в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках».