В преддверии Дня Победы: о работе музея «Молодой Гвардии» в Краснодоне за 80 лет

Музей «Молодая гвардия» – сердце Краснодона, памятник подвигу его героев и место паломничества миллионов людей, которым интересна история нашей Родины. В этом году музей отмечает свой 80-летний юбилей.

Наталья Николаенко, его, можно сказать, бессменный директор – она работает в музее с 1977 года, 47 лет, из которых 27 была заместителем директора, а последние 10 лет занимает пост директора, провела корреспондента «Твоего города» по экспозициям.

– Первое здание, в котором размещался музей, находится всего в нескольких шагах от нынешнего, на Садовой улице, в доме семьи Кошевых. Постановление Ворошиловградского облисполкома и бюро КП(б) «Об открытии домика-музея «Молодая гвардия» в г. Краснодоне» вышло 13 ноября 1943 года, а торжественное открытие состоялось 1 Мая 1944 года. Его главной целью стало патриотическое воспитание молодежи на примере подвига молодогвардейцев. В подготовке первой экспозиции помогали участники подпольной организации: Анатолий Лопухов, Ольга Иванцова, Георгий Арутюнянц и Валерия Борц. В числе первых экспонатов были документальные материалы и личные вещи: школьные принадлежности, книги, рисунки, одежда и многое другое, принадлежащее героям-молодогвардейцам.

За пять месяцев работы экспозицию посетили 10 тысяч человек – а ведь это были годы войны. В музей приходили письма с фронта с историями о том, как экипажи танков и самолетов, названные в честь молодогвардейцев, мстят за их гибель.

Первым директором музея стал Анатолий Лопухов. Ему было всего 18 лет, он только что вернулся в Краснодон из госпиталя после ранения, и вместе с ним в штате находились научный сотрудник Ольга Иванцова и уборщица. После того, как Анатолий Лопухов отбыл в воинскую часть, директором стала мать молодогвардейца Юрия Виценовского Мария Александровна. С 1946 по 1949 годы эту должность занимал Яков Герасимов. Число экскурсий постоянно росло, случались дни, когда музей посещало до 25 групп.

Экскурсовод Елена Стешенко

Экскурсовод Елена Стешенко

В 1951 году экспозиция музея была перемещена в здание клуба ИТР (инженерно-технических работников), а с 1953 по 1970 годы она находилась в здании школы имени 19-го МЮДа (Международного юношеского дня – прим. ред.). С 1955 по 1965 количество экспонатов в фондах выросло с пяти до восьми тысяч единиц. Огромный вклад в развитие музея сделал директор Александр Макарович Литвин, который стал использовать в экспозиции информацию из других архивов страны, а также рассказывать не только о коллективном подвиге «Молодой гвардии», но и о каждом ее участнике.

Его работу продолжила Валентина Никифоровна Боровикова, под ее руководством музей вместе с путеводителями и документальными сборниками начал создавать буклеты и книги. Также была подготовлена новая экспозиция музея – его популярность к этому времени уже вышла за пределы Советского Союза. Небольшое помещение больше не могло принять весь поток посетителей со всей огромной страны и зарубежья, поэтому было решено построить новое здание.

Первый камень современного здания музея «Молодой гвардии» был заложен 4 октября 1966 года, а его торжественное открытие состоялось 6 мая 1970 года. Он был возведен по проекту киевского архитектора В.Г. Смирнова и стал частью мемориального комплекса, возведенного на площади имени «Молодой гвардии». За восемь месяцев 1970 года новый музей посетили 366 тысяч человек.

Макет дверей клуба и раритетный немецкий мотоцикл

Макет дверей клуба и раритетный немецкий мотоцикл

– Это здание строил весь Советский Союз, – рассказала научный сотрудник музея Любовь Терещенко. – На него шли деньги с субботников, а строительные материалы приходили даже из Армении и Грузии, например, мрамор и туф. Когда вырыли котлован, то на углу фундамента заложили капсулу времени с письмом-обращением к поколению молодежи ХХХ века.

– Любовь Викторовна, а когда вы пришли работать в музей?

– В 1973 году. 8 мая будет 51 год, как я здесь работаю. До этого училась в школе № 1 имени Горького, и у нас там был музей Славы, в котором я была сначала экскурсоводом, а потом и директором. Здесь же сначала работала администратором-смотрителем, а уже потом начала водить экскурсии. В те годы у нас был огромный поток посетителей, а во время каникул в день принимали по две-три тысячи человек. Помню, когда кино-лекционный зал на 320 мест заполнялся полностью, сотрудница музея читала лекцию о молодогвардейцах, а потом приглашала выступить родителей героев. Они рассказывали о том, как ребята учились, с кем дружили, чем увлекались. В Зале Славы принимали в пионеры, комсомол, и родители молодогвардейцев повязывали ребятам пионерские галстуки и вручали комсомольские значки. В таких мероприятиях часто участвовал Матвей Максимович Громов, отец Ульяны Громовой. Людей каждый раз приходило много. В каждом зале музея одновременно находились несколько групп посетителей, поэтому нам, экскурсоводам приходилось говорить таким образом, чтобы своя группа нас слышала, а другие нет.

– Расскажите о работе музея в советские годы.

– Тогда было интересно, мы проводили тематические вечера, приглашали на них родителей молодогвардейцев. У каждой школы города была традиция: 1 сентября начинается учебный год, и все классы должны прийти в музей. Мы жили в тесном контакте со школами, ездили по всему Советскому Союзу. Музеи о «Молодой гвардии» были во всем СССР, в разных республиках. Больше всего экспонатов, связанных с молодогвардейцами, находится в музее школы № 32 Ростова-на-Дону. Там есть и личные вещи, и учебники, и тетради. Раньше постоянно ездили по Луганской области. Мы жили своей работой, историей и памятью о подвиге молодогвардейцев. В те годы многие мальчишки мечтали стать летчиками, примером для них были Валерий Чкалов, Николай Островский и молодогвардейцы. Читали книги Фурманова о Чапаеве, о других героях гражданской войны. Вдохновлялись художественными произведениями советской культуры, впитывали их, любили Родину и государство.

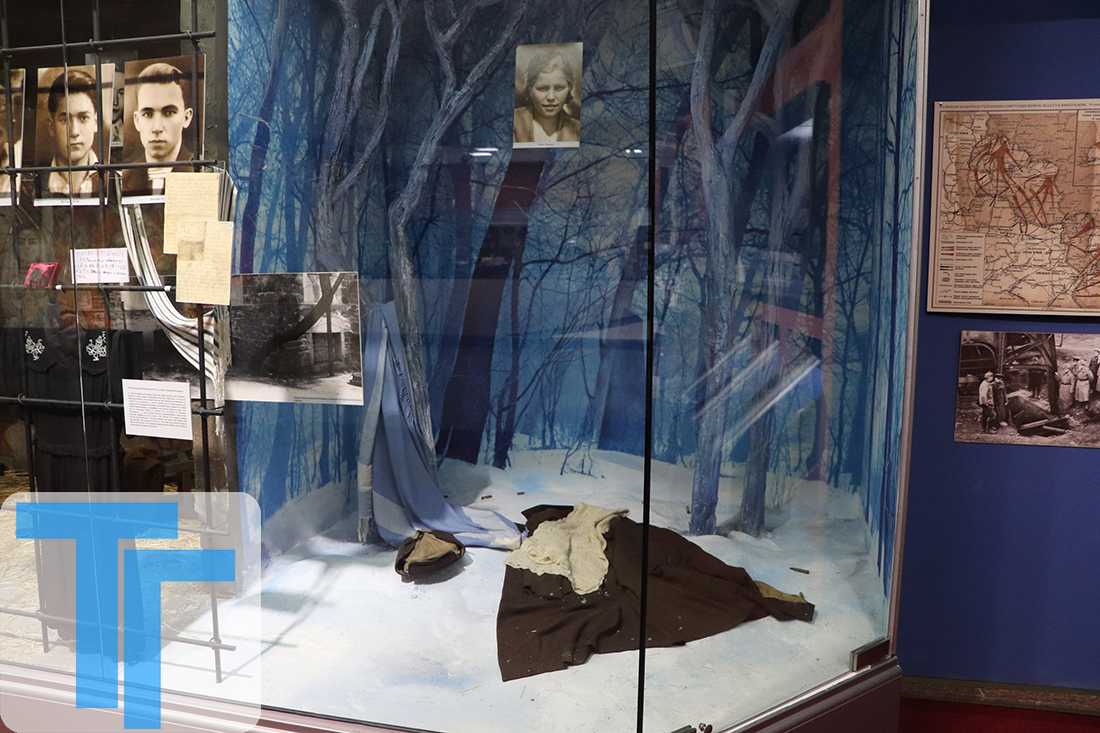

Личные вещи и тюремные записки молодогвардейцев

Личные вещи и тюремные записки молодогвардейцев

– В экспозиции музея большое внимание уделено школьным годам и быту молодогвардейцев…

– Да, у нас хранится школьное сочинение Анатолия Попова, которое он написал в мае 1942 года. В нем он говорит о своей любви к Родине и о самопожертвовании. Они же учили в школе гражданскую войну, читали о ее героях и жили будущим, верили, что жизнь будет только лучше и лучше. Здесь, на Донбассе, собрались люди изо всех районов СССР и даже из других стран – турки, персы, чтобы работать на шахтах. Родители будущих молодогвардейцев строили страну, развивали промышленность, и эти ребята жили будущим. Они верили, что дальше все будет хорошо. Они были настоящими патриотами, без наигранности. И мы верим в их искренность, потому что они знали, за что боролись. Кроме того, раньше за отличную учебу ребят награждали не только грамотами и книжками по школьной программе, но также отмечали туристическими путевками. У нас экспонируются шахматы Вани Земнухова, которые ему вручили за победу в шахматном турнире в Святогорске. До войны Вася Левашов побывал в Москве, Аня Сопова – в Феодосии, Ваня Туркенич – в Артеке, там теперь установлен его бюст на Аллее Героев. Система образования культивировала в детях стремление становиться лучше, всесторонне развиваться. Задача школы заключалась в том, чтобы воспитать не только патриота, но и человека. Чтобы у них были свои собственные устремления. И они знали, что Родина даст им многое после того, как они закончат учебу.

Дети изучают экспонаты

Дети изучают экспонаты

– Как были собраны экспонаты музея?

– Все передали родители молодогвардейцев. 49 ребят были комсомольцами, 13 комсомольских билетов сохранилось, и у нас есть подлинники документов Анатолия Лопухова и брата Ульяны Громовой. Владимир Куликов мечтал стать летчиком, и его родители передали музею изготовленные им части планера, удостоверение парашютиста, рисунки и книги.

– В экспозиции представлены муляжи документов, их подлинники хранятся в фондах музея. Аттестат зрелости Вани Земнухова был выдан 21 июня 1941 года, накануне войны, – рассказывает экскурсовод Елена Стешенко. – А за месяц до оккупации города свой аттестат получила Ульяна Громова – 3 июня 1942 года. Есть личные вещи ребят: книга «Как закалялась сталь», боксерские перчатки Анатолия Ковалева, журнал «Юный натуралист» Сергея Левашова и его опыт по биологии – огурец, который он вырастил в бутылке. Она запаяна сургучом и хранится в музее уже более 80 лет. В экспозиции, посвященной их подпольной деятельности, можно увидеть малую портативную рацию с батареей – такие получили двоюродные братья Левашовы, Владимир Загоруйко и Люба Шевцова на ускоренных курсах радистов в Зеленой Роще под Ворошиловградом. Есть еще клятва верности Родине, которую ребята дали в доме Олега Кошевого. Она написана рукой Ивана Земнухова. Когда фашисты объявили комендантский час, ребята предложили немецкому руководству города открыть клуб. У нас сохранились подлинные сценические костюмы Нины Минаевой и Любы Шевцовой, в которых они выступали, пока их товарищи в соседних комнатах разрабатывали планы борьбы с фашистами. Сохранился типографский шрифт, с помощью которого печатали листовки в подпольной типографии, расположенной в доме Георгия Арутюнянца. В музее есть записки ребят, которые они передавали родителям из тюрьмы после ареста. В них нет ни стона, ни мольбы о пощаде. В экспозиции представлена инсталляция подвала городской больницы в Ровеньках, в которой во время оккупации была расположена окружная жандармерия. В такой комнате последние часы перед расстрелом провели Олег Кошевой, Семен Остапенко, Виктор Субботин, Дмитрий Огурцов и Люба Шевцова. Сильные впечатления производят одежда и личные вещи молодогвардейцев, которые извлекли вместе с их телами из шурфа шахты №5. Анатолия Попова узнали по нательному белью, Бориса Главана – по именной расческе, Лиду Андросову узнали по медальону. Некоторых девочек опознавали по косам. Платье Жени Кийковой, в котором она была изъята из шурфа, хранилось у ее матери до 1970 года, и, когда она принесла его, мы решили, что оно должно занять достойное место в экспозиции.

Экскурсия в музее

Экскурсия в музее

– Кто оформлял экспозицию музея?

– С 1970 по 2012 годы дважды проводилась полная реэкспозиция музея с капитальным ремонтом, – рассказала Любовь Терещенко. – В 1987 году оформлением выставки занимались художники из Ленинграда, а в 2012 – из Луганска. Современную экспозицию создали Надежда Монастырская, член союза художников Луганщины, и художник-оформитель Петр Негрешный. Диорама «Поджог биржи труда» нарисована ленинградскими художниками во время реэкспозиции 1987 года. Картины на первом этаже музея созданы луганскими художниками в 1950-60-х годах, а портреты родителей молодогвардейцев – в 1947 году. Авторы изумительного панно «Знамя победы» в Зале Славы – супруги Алла Горская и Виктор Зарецкий.

Место расстрела молодогвардейцев

Место расстрела молодогвардейцев

За годы работы музея «Молодой гвардии» его посетили более 14 миллионов человек из разных уголков Советского Союза и 130 стран мира. Собрано более 25 тысяч экспонатов. В 1982 году музей был награжден Орденом Дружбы народов. В настоящее время к 80-летней истории музея готовится выставка «История музея длиною в 30 000 дней», с которой мы сможем познакомиться уже в первую неделю мая.

Сергей Марчуков

***

Больше новостей — в Telegram-канале «Твой город»

Cледите за главными новостями ЛНР в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках».