«А як вийдеш вранцi – видно п’ятки й пальцi!»

Детство моего отца прошло в селе Бирюково. Когда началась война, ему было ровно 10 лет, поэтому время оккупации в Великую Отечественную он помнил хорошо, но сквозь годы его память пронесла самые яркие моменты, которые рассказывал очень часто. Казалось, что я помню их наизусть, но с годами многое сохранить не удалось, а папы уже три года нет с нами, так что, как и большинству из нас, спросить уже не у кого, но я все же попытаюсь воспроизвести его рассказ

«Зорьку мы съели…»

- Родился я в городе Константиновка Сталинской области (Донецк тогда назывался Сталино), – вспоминал Анатолий Николаевич. - Прожили мы там недолго: отец часто переезжал с места на место, так что колесила семья по всему Донбассу, и война нас застала уже в Свердловском районе. Многодетной семье колхоз «Бирюково» на Хуторке выдал небольшой домик и телку в придачу (тогда в селе коллективных хозяйств было много, это со временем все они объединились и стали называться «Родина»). Зорька была озорная, и мы полюбили ее сразу. Все начиналось у нас хорошо, но как грянула война, народ был поставлен в рамки выживания, и наша семья не была исключением, ведь мать осталась одна с четырьмя детьми. Проблемы начались, как только начали эвакуировать колхозный скот, поэтому наша корова тоже была эвакуирована, но через два дня вернулась домой. Радости нашей не было предела! Однако мать пошла в правление колхоза, и сообщила об инциденте, ведь в Советском Союзе времен Великой Отечественной было все строго. Через неделю согнали скот, который по каким-то причинам остался, и беглянку отправили вторым этапом. Но животное и в этот раз показало свою преданность, только на этот раз вернулась она с перебитой ногой. На шум пришел пожилой сосед, он отозвал мать в сторонку, и долго с ней что-то обсуждал. Мы и не догадывались, что уже завтра животное подадут к столу, ведь старик склонил мать к хозубою: «Я тихонько ночью зарежу, пусть дети едят мясо, ведь с поломанной ногой она все равно пропадет». Зорьку мы ели, сглатывая слезы.

На фоне террикона шахты №5 "Центросоюз", 1947 г.

На фоне террикона шахты №5 "Центросоюз", 1947 г.

Фашисты наступали скоро, и в этой неразберихе вывезти зерно власти не успели, так что, при отступлении, наши взорвали элеватор, оставив стратегический запас на произвол судьбы. Вскоре сбежались люди, спасать общественное добро, но поняв, что хозяина на сегодняшний момент нет, принялись его приватизировать. Бабы гребли горевшее зерно в мешки и подолы. Мы тоже побежали, но дебелые сельские тетки ловко отталкивали крутыми бедрами всякую мелюзгу, путавшуюся под ногами. Однако смекалка оказалась полезнее физической силы. Зерно горело вперемешку со стройматериалами, «взрывалась» черепица и пугала людей, ведь хаты в селе были крыты камышом и соломой. Кто-то из старших бросил в огонь кусок кровельного материала, который от нагрева с громким звуком разлетелся на части. Все разбежались: «Ну, вот, теперь можете и вы набрать зерна».

Однако запасы эти в большой семье закончились быстро, а условия выживания только усугублялись. С похолоданием стал вопрос, чем согреться. Несмотря на военное лихолетье, маслобойня в селе работала, иногда топили печку шелухой подсолнечника. Она сгорала, как порох, и тепла давала немного, но это было лучше, чем ничего.

Мы приходили туда вместе со старшей сестрой. Младшего брата мама жалела, со старшим – было порой не сговорить, поэтому самыми послушными были мы. Распоряжение от матери нам приходилось слышать часто: «Толька, Шурка, за шелухой!» Мы привозили на санках по два мешка. Если для взрослого человека эта ноша не тяжела, то нам это было в силу. Это вам не современные алюминиевые саночки, - тогда полозья были железными, в полтора пальца толщиной, а сверху – деревянный ящик. В общем, я тащил санки, а сестра подталкивала сзади.

Детям не отказывали никогда, мало того, иногда можно было полакомиться «сытчиками». Это зерно в виде червячков, из которого уже отжали масло, но несмотря на то, что это отработанный продукт, они были жирными и сытными, полностью соответствуя своему названию. Тогда нам казалось, что нет ничего вкуснее! Но чтобы их взять, нужно было обязательно спрашивать разрешения.

Помню, был случай, мы с Шурой только отъехали от маслобойни, а из-за поворота вышел фриц, и что-то крикнул по-немецки. Сестра сначала, было, остановилась, но я, не обращая внимания на его вопли, уверенно тащил санки, еще и на нее прикрикивал: «Подпихай! Не стой! Скорее!». Короче говоря, неслись мы с этими санками по гололеду до самого дома, что аж в груди пекло. А немец этот, скрестив руки на груди, долго ржал нам во след.

«Смерть немецким оккупантам!»

На тот момент немцы уже чувствовали себя полноправными хозяевами. Однако в селе находились буйные головы, способные на опрометчивые поступки, за которые в те времена можно было поплатиться жизнью. Одни рисковали сами, другие – подставляли под удар других. В селе жил парень, который был не в себе. Но он был безобидным, и когда дети выходили на речку кататься на коньках, он выходил с нами. Кто-то решил глупо пошутить, и на куске белой материи написал: «Смерть немецким оккупантам!», и прикрепил на картуз этому хлопцу, возможно, уверенный в том, что юродивого немцы не тронут. Дети не понимали всей опасности, поэтому никто не снял с него надпись. Стало понятно, что это не игрушки, когда парня пристрелили прямо на льду.

Несмотря на детский возраст, нам порой приходилось «играть со смертью» - нужда толкала на риск. Однажды зимой я провел уже целую операцию. Воспользовавшись тем, что разыгралась сильная метель, что в двух шагах не было ничего не видно, несмотря на комендантский час, я отправился на охоту. Часовые караулили немецкие машины, а я караулил их. Как только те разошлись по крайним точкам, я тихонько подошел к автомобилю, и потянул за ручку - дверь легко открылась. Обшарив салон в поисках припасов, нашел буханку хлеба, и мимоходом прихватил добротные фетровые валенки. Когда принес домой добычу, по голове за такие проделки меня не погладили. Мать кричала: «Что ты творишь! Убьют же, дурака!». Белые валенки припрятали, а хлеб сразу съели. Вкус его не был ничем примечателен, а вот полиэтилен, в который была упакована буханка кирпичиком, мы, сельские дети, видели впервые. Валенки тоже имели усовершенствованный вид: вместо привычных нам калош, у них была прорезиненная подошва и небольшой рант. Говорили, что такие носили только офицеры.

«Я не поеду!»

Беда ходила одна за другой - молодежь стали угонять в Германию. Вскоре полицейские стали собирать списки, в которых числился и старший брат, который был 1925 года рождения, и подходил по возрасту. И вот был назначен день отъезда. Мать хлопотала всю ночь, готовя тормозок в дорогу: напекла печенюшек, даже курицу зарезала. Рано утром пришли ребята, человек шесть, однако брат несколько минут лежал на койке молча, а потом тихо сказал: «Я не поеду!». Ребята стали говорить, что за такие выходки можно поплатиться головой, мать упрашивала со слезами: «Володька, убьют же! Полицаи по селу шныряют!».

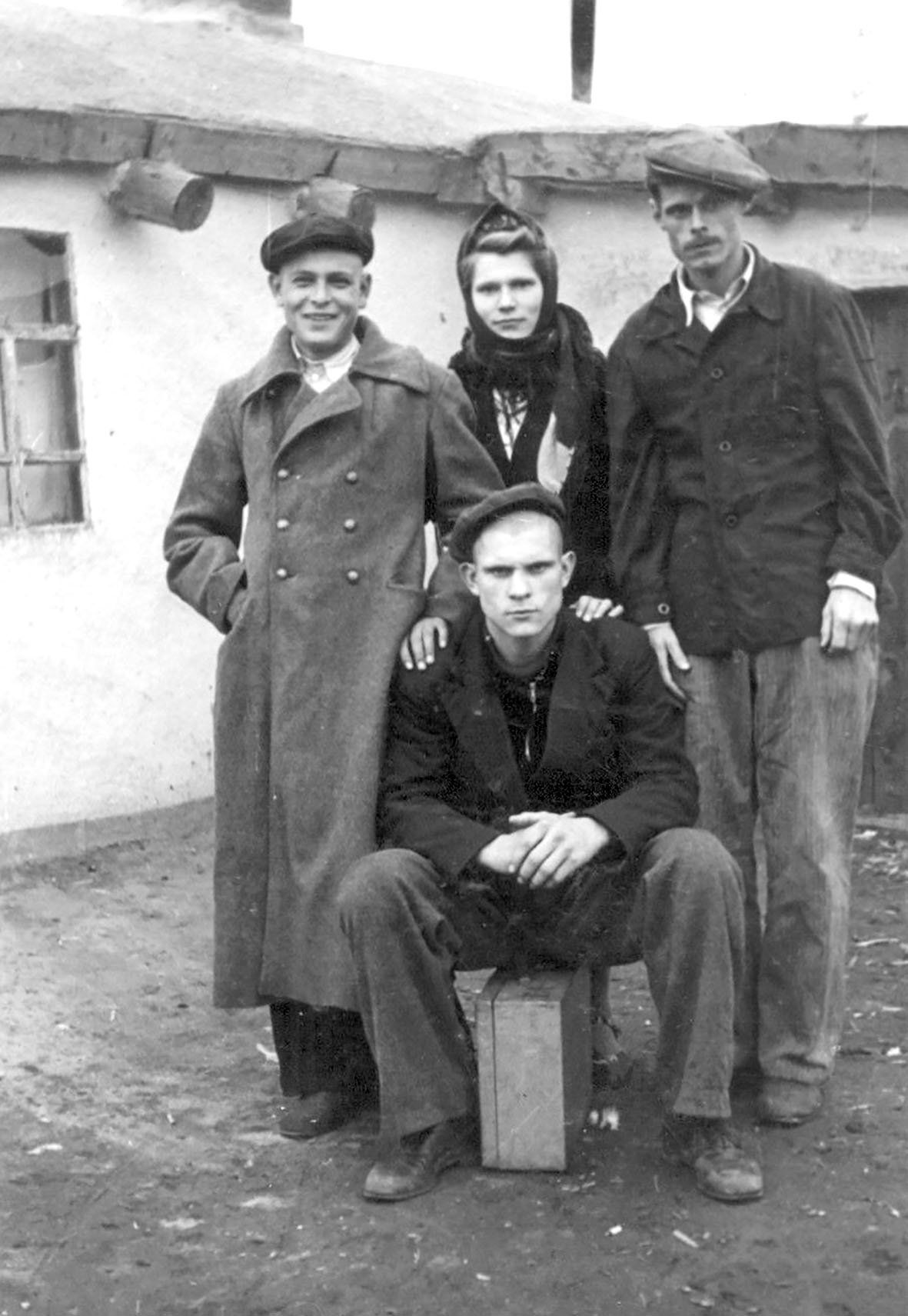

Проводы в армию, с братьями и сестрой

Проводы в армию, с братьями и сестрой

Ребята еще немного постояли и ушли, а брат сказал матери: «Разворачивай тормозок, пусть младшие едят!». Мы набросились на еду, не понимая, насколько судьбоносное решение выбрал старший брат. Мать еще долго уговаривала его догнать ребят, но тот был непреклонен. Несколько дней кряду он лежал на койке, отвернувшись лицом к стене: «Пусть стреляют в спину!». Но никто не пришел ни в тот день, ни на следующий, ни потом. Ходили слухи, что ребята в Германии работали на военном заводе, и все погибли во время бомбежки перед самой Победой.

«Наши!»

День освобождения города от фашистов я помню, как сейчас. На дворе стояла февральская оттепель. Спустя несколько часов, как ушли немцы, по улицам проскакал всадник. Я не успел его рассмотреть, потому что мчался он на бешеной скорости. Следом стала заходить советская техника.

Наша семья жила бедно, даже забора не было, поэтому несколько танков поставили возле нашего дома. Солдаты зашли в дом, и, оценив наш достаток, один из них достал из вещьмешка стоптанные армейские сапоги, и сопровождая веселым четверостишьем, которое заканчивалось строчкой: «А як вийдеш вранцi - видно п’ятки й пальцi», подарил мне.

Глядя на то, что дети вынуждены выполнять всю работу по хозяйству, солдаты приходили к нам и старались всячески помочь. Особенно мы рады были, когда одному из них понравилось молоть зерно на ручной мельнице. На то, как танкист с легкостью крутил эту рукоятку, которую детям провернуть было не в силу, мы смотрели с нескрываемым восторгом.

Несмотря на то, что война покатилась дальше на Запад, смерть подстерегала нас на каждом шагу. Еще во время бомбежки маленькой девочке оторвало руку, когда она бежала через больничный сад, но нам это не стало уроком. Помню, кто-то из пацанов нашел боевую гранату, и, разумеется, ее понадобилось обязательно взорвать. Я оказался самым смелым. Когда граната в моих руках зашипела, я бросил ее под ноги. Благо, что рядом была огромная воронка от снаряда, - мы все попрыгали в нее. Как только от прогремевшего взрыва ребята, стряхивая землю с ушей, пришли в себя, мне, конечно же, от них досталось.

Из Бирюково мы выехали летом 1947 года, ведь выжить в голодовку было легче при промышленных объектах, которые снабжались провизией, и мы переехали в пос. ш. 5-6 «Центросоюз». Оттуда меня призвали в ряды Советской Армии, а после службы я работал грузчиком на шахте. Вскоре заметил, что на переезде работает славная дивчина. Именно с ней жизнь обрела стабильность. Когда поженились, мы построились на пос. ш 1/2, и прожили вместе до глубокой старости, но это уже другая история…

Лилия Голодок

Cледите за главными новостями ЛНР в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках».